Blu-

Video-

Blu-ray & DVD Manufacturing, Video/Audio Restorations, Graphic Services - in Berlin-Friedrichshain

since 2003

Technische Grundlagen einmal genauer erklärt...

Authoring ist das Berechnen von DVDs/BDs.

DVD/BD-

aus Video-

Ein Stream ist ein Dateiformat,

welches auf der Zeitskala nicht nur abspielbar,

sondern auch navigierbar ist.

Die 3 Arten von Streams (Video, Audio, Subpicture),

müssen vor dem Authoring bereits jeweils in einem Stück

fertig, paßgerecht und DVD/BD-

(Subpicture wird bei bei Blu-

(Interactive Graphics + Presentation Graphics))

DVD-

Der Betrachter soll mittels einfachster bis weitverzweigter Navigation

über verschiedenste Sprach-

in Standard-

Blu-

DVD und BD stellen höchste Anforderungen an die Vorbereitung und Verarbeitung

des Video-

AVCHD-

AVCHD dient zum Erstellen einer linear abspielbaren SD-

wie sie aus der Kamera oder dem Internet kamen, nahezu ohne Navigation.

Hier wird weitgehend auf Reencoding verzichtet,

nur noch transcodiert und gemultiplext, wo erforderlich.

Vor dem DVD/BD-

-

-

-

Hierbei wird aus dem gesamten gefilmten Material Brauchbares zusammengestellt.

Farbkorrekturen, Vorspann/Abspann, Musikuntermalung kommen dazu.

-

Hierbei werden spezielle Datenreduktionsverfahren eingesetzt.

Deren Parameter können mit viel Erfahrung auf beste Wiedergabe-

Je nach gewünschter Ausstattung der DVD/BD können noch weitere Arbeiten dazukommen:

-

-

Wir führen auch diese vorgenannten Leistungen gern für Sie aus!

Der Arbeitsablauf beim DVD/BD-

A0+E0: DVD/BD-

Der Auftraggeber muß vor Beginn des Encoding und Authoring mit uns festlegen,

welcher Inhalt in welcher Qualität, in welcher Reihenfolge

und welcher Auswahlmöglichkeit für den Betrachter präsentiert werden soll.

Wir passen daraufhin alle Parameter optimal an das DVD/BD-

Wichtigen Inhalten kann beim Encoding eine höhere Bitrate und damit höhere

Wiedergabequalität, weniger wichtigen eine geringere Bitrate zugewiesen werden!

Der DVD/BD-

und eventuellen Aufteilungsvorstellungen des Auftraggebers.

DVD-

Die Summe der gerundeten Seiten-

pro Disc in GB(dec) gibt den Namen.

"Sides" sind Seiten (SS=single-

"Layer" sind Schichten (SL=Single Layer, DL=Dual Layer),

L0="oberflächennahe" Schicht, L1 = "vergrabene" Schicht.

DVD-

Max. Kapazität: 4,37 GiB(bin) = 4482 MiB(bin) = 4.589.843 KiB(bin) ~ 4,7 GB(dec)

DVD-

Max. Kapazität: 7,91 GiB(bin) = 8106 MiB(bin) = 8.300.781 KiB(bin) ~ 8,5 GB(dec)

DVD-

Max. Kapazität: 8,75 GiB(bin) = 8964 MiB(bin) = 9.179.687 KiB(bin) ~ 9,4 GB(dec)

DVD-

Max. Kapazität: 12,29 GiB(bin) = 12588 MiB(bin) = 12.890.625 KiB(bin) ~ 13,2 GB(dec)

DVD-

Max. Kapazität: 15,83 GiB(bin) = 16212 MiB(bin) = 16.601.562 KiB(bin) ~ 17 GB(dec)

Ein einfaches Beispiel-

1 Film in SD-

Das ist heutzutage problemlos, kostengünstig und in sehr guter Qualität

auf einer DVD-

Bei größeren Laufzeiten, Mehrkanalton, ausführlichen Extras

kommt meist eine DVD-

Für Sammlerausgaben, Gesamtausgaben, Extended Editions

werden üblicherweise eine bis mehrere DVD-

DVD-

8cm-

und sind vorwiegend für Direct-

BD-

Die Summe der gerundeten Seiten-

pro Disc in GB(dec) gibt den Namen.

BD-

BD-

Max. Kapazität: ~23,306 GiB(bin) = 23866 MiB(bin) = 24.438.784 KiB(bin) = 25.025.314.816 B ~ 25 GB(dec)

BD-

Max. Kapazität: ~22,556 GiB(bin) = 23098 MiB(bin) = 23.652.352 KiB(bin) = 24.220.008.448 B ~ 24 GB(dec)

BD-

Max. Kapazität: ~46,613 GiB(bin) = 47732 MiB(bin) = 48.877.568 KiB(bin) = 50.050.629.632 B ~ 50 GB(dec)

BD-

Max. Kapazität: ~45,113 GiB(bin) = 46196 MiB(bin) = 47.304.704 KiB(bin) = 48.440.016.896 B ~ 48 GB(dec)

BD-

Max. Kapazität: ~93,228 GiB(bin) = 95466 MiB(bin) = 97.757.184 KiB(bin) = 100.103.356.416 B ~ 100 GB(dec)

BD-

Max. Kapazität: ~90,228 GiB(bin) = 92394 MiB(bin) = 94.611.456 KiB(bin) = 96.882.130.944 B ~ 96 GB(dec)

Als SL MiniDisc (8cm) faßt die BD-

Als DL MiniDisc (8cm) faßt die BD-

Ein einfaches BD-

1 Film in HD-

typische Spieldauer zwischen 70-

Das ist heutzutage problemlos, kostengünstig und in sehr guter Qualität

auf einer BD-

Wenn MPEG-

können auch problemlos 2 Stunden und mehr auf eine BD-

Bei größeren Laufzeiten in MPEG-

kommt meist eine BD-

Für Sammlerausgaben, Gesamtausgaben, Extended Editions

werden üblicherweise eine bis mehrere BD-

8cm-

vorwiegend für Direct-

AVCHD-

Da AVCHD auf Speicherkarten, auf Festplatten und auf optischen Discs vorliegen kann,

spricht man hier besser gleich vom "Volume".

Größenbeschränkungen ergeben sich hier aus den Größen des verwendeten Trägers.

"BD-

Wie bei DVD-

Max. Kapazität: 7,91 GiB(bin) = 8106 MiB(bin) = 8.300.781 KiB(bin) ~ 8,5 GB(dec)

Beim Encodieren für "BD-

weil zum Auslesen ein roter Laser eines DVD-

AVCHD auf Blu-

AVCHD auf BD-

Max. 23,306 GiB(bin) = 23866 MiB(bin) = 24.438.784 KiB(bin) = 25.025.314.816 B ~ 25 GB(dec)

AVCHD auf BD-

Max. 46,613 GiB(bin) = 47732 MiB(bin) = 48.877.568 KiB(bin) = 50.050.629.632 B ~ 50 GB(dec)

Als SL MiniDisc (8cm): AVCHD auf BD-

Als DL MiniDisc (8cm): AVCHD auf BD-

AVCHD auf SD-

AVCHD auf SDHC-

Bitratenbeschränkung hierbei je nach Speicherkarten-

Achtung: Es zählt hier die "Netto-

Oft geben die Speicherkarten-

die in der Regel nur 1x beim Erstbeschreiben und unter Laborbedingungen erreicht wird.

Das eigentliche Authoring

A1: Structure & Connections

Im Authoring-

der grundlegenden Ablaufsteuerung der zu berechnenden DVD/BD.

DVD

Zuallerst kommt die First Play (FP) Domain,

die nach dem ersten Einlegen einer unbekannten DVD/BD nur ein einziges Mal durchlaufen wird

und mit besonderen Eigenschaften versehen werden kann.

Hier kann ein kurzer Vorfilm laufen, der z.B die Filmgesellschaft präsentiert.

Darauf folgt ein einziges übergeordnetes VMG Menü.

Das VMG Menü verzweigt in die RootMenüs der nächstniedrigeren Domain,

der Video Title Sets oder VTS.

Es folgt das Anlegen eines oder mehrerer Video Title Sets (VTS).

Ein VTS dient zur logisch und physisch zusammenhängenden Unterbringung

von Filmmaterial mit jeweils gleichartigen Parametern und Zugriffsmöglichkeiten.

1 bis 99 VTS sind theoretisch möglich, oft wird nur 1 VTS benötigt.

Bei Einleitungsfilm und Extras in verschiedenen Auflösungen

oder mit verschiedener Anzahl von Tonspuren sind 4-

Jedes VTS kann 1 bis 99 Titles enthalten.

BD

Für BD ist die VMG/VTS-

Das Containerformat MPEG-

ermöglichen das Abspielen weiterer Encodingverfahren

(MPEG-

Hier sind 255 Titel möglich.

Jeder Titel kann 1 bis 99 (BD: 1-

Jedes Kapitel benötigt mindestens eine Zelle.

(Die Zelle ist die kleinste Einheit, für welche bestimmte Abspieleigenschaften festgelegt werden können.)

Weiterhin können 1-

Ein Standard-

Aber auch andere Reihenfolgen sind programmierbar.

Weitere PGCs könnten z.B, wenn sie aufgerufen werden,

nun bestimmte Kapitel in bestimmter Reihenfolge aufrufen oder andere einfügen.

AVCHD

AVCHD ist als Consumer-

und ist in erster Näherung als vereinfachtes Subset von Blu-

als .m2ts-

in vereinfachtem Subset sowohl auf SD-

/DVD+-

Hier soll der AVCHD-

eine bestehende Streamsammlung zusammenfassen und abspielbar machen.

Je nach Fähigkeiten der abspielenden Anwendung

können auch Leistungsmerkmale aus dem Bereich Blu-

Für alle Authoring-

Aus Gründen von Implementationsgrenzen der verwendeten Authoring-

sind unter Umständen nicht alle Maximal-

der vorgenannten Struktur-

Jeder dieser 1-

kann eine der folgenden Formen annehmen:

Video Title:

Ein Film mit 1-

mit 0-

mit 0-

zeitlich in 1-

Kapitelsprung-

Die Subpicture-

für die Darstellung von Untertiteln in verschiedenen Sprachen verwendet.

Wer Subpictures komplett beherrscht, kann außer Text auch anderen beliebigen Bildinhalt

in bis zu 3 (BD:255) gleichzeitig verfügbaren Farben aus einer 16 (BD:255) freiwählbare

YUV-

umfassenden Referenztabelle (CLUT) in je 16 möglichen Transparenzstufen rendern und einmultiplexen lassen.

Von den 32 Subpicture-

BOV-

Ein BOV-

mit Beginn einer Video-

Bei 4:3-

(BD:250 Buttons)

die vom Betrachter mit der Fernbedienung navigiert und betätigt werden können.

So sind zum Beispiel weitere versteckte Inhalte

(getrennte PGCs wie Director's Cuts, Filmstücke, Menüs)

aus dem laufenden Film anwählbar.

Audio Title:

Eine Audio-

mit 1-

zeitlich in 1-

mit einem durch alle Kapitel konstanten Standbild

oder pro Kapitel wechselndem Standbild.

Kapitelsprung-

Slideshow Title:

Eine Slideshow (Diashow) mit 1-

und 0-

Bildsprung(=Kapitelsprung)-

Multi-

1-

mit frei wählbarer oder registerabhängiger Zuordnung (z.B. Quiz)

Auf jeder DVD/BD sind alle Formen von Titles gemischt möglich.

Somit erreicht man auf diesem Medium zum ersten Mal

eine beachtliche Präsentationsvielfalt auf kleinstem Raum.

A2: Stream Import

Nun erfolgt pro angelegtem VTS und Title der Import aller erforderlichen

Video-

Das Authoring-

und es werden ggf. streamspezifische Indexdateien erstellt.

A3: Menü Design

Es werden vom Author die für den Betrachter erforderlichen

Menü-

in ein oder mehrere Menüs eingebaut, eventuell mit Menü-

und mit den betreffenden Instanzen verlinkt.

Ein Menü-

mit Beginn einer Menü-

Bei 4:3-

die vom Betrachter mit der Fernbedienung navigiert und betätigt werden können.

FÜr jedes BD-

A4: Menü Rendering Nach den ersten Menü-

bewegte Elemente (Slideshows, Motion Menüs, Motion Buttons, 3D-

als Videos extrahiert, berechnet (gerendert) und encodiert.

A5: Menü/BOV Subpicture Highlighting

Nach dem Entwurf der Menühintergründe müssen für alle aktiven

Menü-

Deren Farbpalette muß ggf. für Antialiasing-

Nun wird nach Kundenvorgaben die Menü-

für die fertige DVD/BD implementiert und berechnet.

Dazu werden vom Author die für alle gewünschten Ablaufszenarios erforderlichen

logischen Instanzen angelegt und verlinkt.

A6: Menu Link Connections

Herstellen der logischen Verknüpfungen der Menu Buttons.

A7: Menu Link Navigation Routing

Festlegen der Pfeil-

ggf. A8: DVD/BD-

A8a: Regionalcodes

Zum Erreichen maximaler Wertschöpfungsquoten

bei weltweit zeitlich und preislich gestaffelter Veröffentlichung desselben Inhalts

haben die großen Filmverlage die Möglichkeit haben wollen,

das Abspielen bestimmter DVDs/BDs nur in bestimmten Regionen der Welt zu gestatten.

(Lizensierungsschemata)

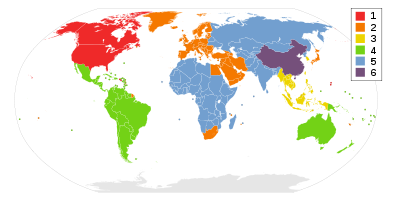

Für das Medium DVD wurde die Erde in 8 geographisch bestimmte,

nach Interessengebieten (Märkten) getrennte DVD-

Für Deutschland gilt die DVD-

DVD-

Region 1: USA, Canada

Region 2: West-

Region 3: Südost-

Region 4: Australien, Neuseeland, Ozeanien, Süd-

Region 5: Ost-

Region 6: China

Region 7: Reserviert

Region 8: Mobile Regionen wie Flugzeuge, Schiffe, Bohrplattformen

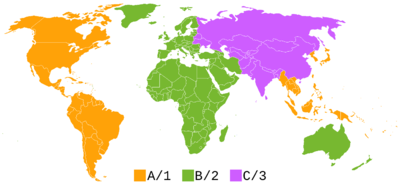

Für das Medium Blu-

nach Interessengebieten (Märkten) getrennte BD-

Für Deutschland gilt die BD-

Blu-

Region A: USA, Canada, Süd-

Region B: Europa, Arabien, Afrika, ,Australien, Neuseeland, Ozeanien

Region C: China, Rußland, Eurasien, Mongolei, Ost-

Des weiteren wurde verfügt, daß dem Endkunden weltweit nur Abspielgeräte

mit dem für ihre Heimatregion gültigen Regionalcode verkauft werden dürfen.

Nur bei Übereinstimmung der Regionalcodes von DVD(BD und DVD/BD-

andernfalls wird dem Betrachter ein Standbild mit dem Blockierungshinweis gezeigt.

Bei Computer-

eine 1-

Danach ist dieses Laufwerk "verbrannt" und läßt sich nicht weiter umstellen.

Der letzte Regionalcode ist der bleibende!

Nur der Laufwerkshersteller kann (u. U. kostenpflichtig) noch 4x einen Factory Reset vornehmen,

dann ist auch diese Möglichkeit erschöpft.

Mit dem Schreiben eines Regionalcodes auf die DVD wird somit deren Abspielen für andere Regionen,

die nicht freigeschaltet wurden, technisch blockiert.

Dies mag für bestimmte Anbieter und Verbreiter bestimmter Lizensierungsschemata

Wünschenswert gewesen sein, ist aber aus heutiger Sicht nicht mehr zu empfehlen.

Man schneidet sich von einem potentiellen Auslands-

Der Betrachter wird eine solche DVD/BD nicht liebgewinnen.

Man bedenke, daß eine Regionalcode-

und in ein anderes mitgenommen oder als Geschenk versandt wird,

dort Enttäuschung stiften kann, weil sie dort einfach nicht funktioniert.

Auch sind Regreßforderungen denkbar, bei denen der unter Windows

automatisch erfolgende Verbrauch einer Regionalcode-

als Schaden beklagt wird.

Sie haben es in der Hand.

Wenn es Ihre Lizensierungssituation zuläßt:

Machen Sie sich Freunde und verzichten Sie auf Regional Coding.

A8b: Prohibited User Operations (PUOPs)

Um die Darstellung bestimmter Programmteile zu erzwingen,

(Urheberrechtsschutzhinweise etc.) sieht die DVD-

bis zu 25 verschiedene Eingabebefehle auf der Fernbedienung als blockierbar vor.

Dies ist aus heutiger Sicht ebenfalls nicht mehr zu empfehlen.

Der Betrachter hat die DVD mit seinem Geld bezahlt

und will frei entscheiden können, was er sich anschaut!

Nur in seltenen Ausnahmefällen,

(etwa um Fehlbedienungen in bestimmten Menüsituationen zu vermeiden)

sollte man PUOPs einsetzen.

A8c: Kopierschutz

Bei DVD-

Bei BD-

Da die Blockgröße der DVD-

durch die Art des Kopierschutzes bestimmt wird,

muß beides hier beim Authoring festgelegt werden.

Kopierschutz muß aber letztendlich

beim Replicator beauftragt und bezahlt werden.

Macrovision ist kostenlos, aber leicht zu umgehen,

CSS, AACS und weitere sind kostenpflichtig pro Glas-

Steht die DVD/BD-

beginnt der erste DVD/BD-

A9: DVD/BD-

Still-

sowie die Menü-

und diese in VIDEO_TS.VOB (VMG Menu), VTS_xy_0.VOB (VTS Menus)

und deren .IFO-

Für BD erfolgt das Multiplexing in Menü-

Dann werden für jedes VTS aus den 3 o.g. Streamarten Video, Audio und Subpicture

Packets gebildet und zusammen mit den NAV-

die außer Zeitstempeln auch blockadressenbezogene Zeiger

für verschiedene Suchgeschwindigkeiten enthalten (4.Stream),

zu sogenannten .VOB-

Für BD wird als Containerformat MPEG-

hier jedoch mit universalen Block-

Aus diesem Grund benötigt MPEG-

Getrennte Playlist-

Die Streamanzahl pro Streamart ist die gleiche wie bei der DVD.

(1-

Ab dem Blu-

gleichzeitig als PiP (Picture in Picture) darstellbar.

Die DVD-

1 Video-

Die DVD-

1-

A10: In-

Danach erfolgt die erste von mehreren Überprüfungen

des fertigen DVD/BD-

Nun können erste Korrekturen angebracht werden.

(Etwa an den Button-

Gegebenenfalls erneutes Compiling. Weitere In-

A11: Author-

Danach erfolgt die vorerst letzte Überprüfung von unserer Seite:

Der DVD/BD-

A12: Kunden-

Nun kann, sollte und muß der Auftraggeber das Authoring-

in 2 verschiedenen DVD/BD-

Dies ist die letzte Chance vor der Vervielfältigung,

noch Ausstehendes zu erledigen!

Die finanziellen Konsequenzen einer Vervielfältigung

von unerwünschten Eigenschaften trägt allein

der Auftraggeber der Vervielfältigung!

A13: Entlastung, Bezahlung und Übergabe

Entspricht das Ergebnis seinen Vorstellungen, bestätigt der Auftraggeber dies

dem Author schriftlich und entlastet ihn damit vom Risiko

der Vervielfältigung unzulänglichen Materials.

Nach Entlastung und Bezahlung der geleisteten Arbeit kann der Auftraggeber

die Masterdisc als DVD-

bzw. BDMV auf BD-

ggf. A14: Außer-

Der Auftraggeber sollte in seinem eigenen Interesse vor der Vervielfältigung

die Masterdisc noch einmal in verschiedenen DVD/BD-

und an verschiedenen Monitoren überprüfen.

Stellt der Auftraggeber innerhalb von 14 Tagen jetzt noch geringfügige Mängel fest,

werden diese im Rahmen des bisherigen Authoring-

Auftragserweiterungen sind auch jetzt noch möglich,

werden aber getrennt berechnet.

Nach Ablauf von 14 Tagen werden alle Zwischendateien wie

Intermediates, Encodes und Elementary Streams gelöscht.

Die DVD/BD-

1 Kopie der Customer Verification DVD/BD

verbleibt ebenfalls als Beleg-

Erst jetzt sollte der Auftraggeber den Weg zur Vervielfältigung beschreiten!

Vervielfältigung (Copying)

Replication

Vervielfältigung "im großen Stil" auf mikrolithographischem Weg

durch Pressung im DVD/BD-

Ergebnis ist eine DVD/BD-

Replications-

z.B. Fa. A in Berlin, September 2007, DVD-

Spindel: 500 St: 563.-

Pre-

Die mit der lithographischen Vervielfältigung beauftragte Firma (Replikator)

überprüft u.U. noch einmal die logische Konsistenz des gelieferten DVD-

prüft aber nicht auf eventuelle Encoding-

Post-

Nach Anlauf der lithographischen Vervielfältigung

sollte der Auftraggeber sich einige der ersten vervielfältigten Discs

zur letztmaligen Überprüfung auf Preßfehler zukommen lassen.

Duplication

Vervielfältigung "im kleineren Stil" auf dem Wege der beschreibbaren DVD-

sinnvoll für Stückzahlen von 1-

Duplications-

z.B. Fa. M in Reinbek, September 2007, DVD-

Spindel: 100 St: 119.-

Copyright

Die rechtlichen Konsequenzen der Vervielfältigung trägt allein der Auftraggeber!

Er allein muß sich vor der Vervielfältigung vergewissern,

daß er die Vervielfältigungsrechte für alle schutzfähigen Elemente der DVD/BD

(Film, Bild, Wort, Musik) besitzt!

In der Regel muß der Auftraggeber bei Beauftragung der Vervielfältigung

dem Vervielfältiger (Replicator) die dazu notwendigen Papiere vorlegen.

Authoring ist eine Dienstleistung vor der Vervielfältigung,

die nicht ins Copyright eingreift.

Technische Grundlagen DVD-

Die DVD-

Die DVD (Digital Verstile Disc) ist ein optischer Datenspeicher in Disc-

mit 120mm Außen-

DVD-

DVD-

(MPEG-

DVD-

DVD-

DVD-

verschiedensten Formaten und Kanalkonfigurationen entwickelt.

Dateisystem ebenso wie DVD-

DVD-

Bei DVD-

bei DVD-

Des weiteren sind reine Daten-

sowie weitere Sonderformen und Hybride möglich.

DVD-

Auf einer hauchdünnen und im Träger vergrabenen Reflexions-

von innen nach außen verlaufende Spiralspur angelegt.

Das Speichervolumen der DVD-

DVD-

Um auf einer Disc mehr Speicherkapazität unterzubringen,

sind bei der DVD-

Die oberflächennahe Schicht (Layer0) läuft von innen nach außen, dort findet der Layer Break (LB) statt.

Der Laser wird danach leicht geneigt (Tilt) und auf die tiefere Schicht refokussiert (Refocus).

Dort schließt sich die tiefere oberflächenfernere Schicht an (Layer1).

Diese läuft entweder zurück nach innen bis zur Nabe (Opposite Track Path = OTP)

oder beginnt wieder an der Nabe und läuft nach außen (Parallel Track Path = PTP)

Das Speichervolumen der DVD-

Gepreßtes Format DVD-

Die Daten werden durch lithographische Pressung und darauffolgende Metallisierung

in Form mikroskopischer Vertiefungen optisch auslesbar und unveränderlich gespeichert.

DVD-

Einmal beschreibbare Formate DVD+-

Hauptentwickler DVD-

Hauptentwickler DVD+R: Sony, Philips etc.

Wiederbeschreibbare Formate DVD+-

Zum "+" bzw. "-

das entsprechende wiederbeschreibbare +RW/-

Panasonic beschreitet mit DVD-

Wie auch bei den Videokassettenformaten VHS, Beta, Video2000, (um 1978-

fand nun bei den beschreibbaren DVD-

der den vorstellenden Firmen Marktanteile sichern sollte.

Auch hier wurden bewußt bestimmte Inkompatibilitäten in die Formate

"hineinkomponiert", die den Verbraucher mit seiner Kaufentscheidung

mal auf die eine, mal auf die andere Seite ziehen sollten.

Hier hat jedoch der Verbraucher mit seiner einfachen Forderung gesiegt:

Es muß funktionieren!

Seit 2005 bemühen sich nun fast alle Hersteller (mit wenigen Ausnahmen)

fast alle DVD-

zumindestens als abspielbares

und bei DVD-

Nur DVD-

DVD-

Daten werden auf eine organische Azo-

Hell-

Playerkompatibilität DVD-

Baujahre vor 2000: nicht garantiert.

Baujahre 2000-

Baujahre 2003-

Baujahre ab 2006: geschätzt 95%, firmenspezifische Blockierung wird aufgegeben.

DVD-

Eine Schreibschicht aus einem eutektischen Material mit Phase-

daß Daten sogar wieder gelöscht, erneut geschrieben und gelesen werden können.

Playerkompatibilität DVD-

Baujahre vor 2000: nicht garantiert.

Baujahre 2000-

Baujahre 2003-

Baujahre ab 2006: geschätzt 80%, firmenspezifische Blockierung wird aufgegeben.

Playerkompatibilität DVD-

Nur Panasonic-

DVD+R DL, DVD-

Der Suffix DL zeigt für "+" Double Layer sowie für "-

(doppelschichtige DVD).

Einmal beschreibbare DVD+R DL(-

Playerkompatibilität DVD+R DL

Baujahre vor 2000: nicht garantiert.

Baujahre 2000-

Baujahre 2003-

Baujahre ab 2006: geschätzt 60%.

Playerkompatibilität DVD-

Nur ganz wenige neuere (ab 2007) DVD-

DVD-

Eine Spezifikation, die 1993-

Fertiggestellt von japanischen und amerikanischen Firmen

unter Führung von Toshiba im Dezember 1995.

Um zu verstehen, warum manche PAL-

u.U. zuerst fehlerhaft interpretiert gewesen sein könnten, ist es wichtig,

zu erkennen, daß die Entwickler der ersten Stunde alle NTSC-

Für DVD-

Es müssen die Systeme NTSC 525/60 und PAL 625/50 nach ITU-

bedient werden.

Dies sind grundsätzlich inkompatible "interlaced" TV-

deren Video-

mit einer einheitlichen Video-

konvertiert und wieder dargestellt werden soll.

(Die Zahlen 525 bzw. 625 geben die Anzahl der theoretischen Zeilen im Video-

nicht etwa die Anzahl der Zeilen, die Bildinhalt tragen.

Die Anzahl der wirklichen Bildzeilen ist geringer,

da für die Übertragung von Sync-

Timecode, VideoText, Closed Captions (nur NTSC) weitere Zeit aufgewendet werden muß,

deren Dauer sich ebenfalls in "Zeilen" ausdrücken läßt.)

Zeitliche Auflösungen (Temporal Resolutions)

Wie wird nun das Timing dieser beiden ziemlich inkompatiblen Formate in einem DVD-

NTSC hat in Wirklichkeit eine definierte Field Rate von 60.000/1001 Fields/s.

Das entspricht einer Bildfolgefrequenz von 30000/1001 fps. (29,97002997002997...fps)

Die bekannten 30 fps werden nur informell verwendet, die 29,97 fps sind eine brauchbare Näherung.

PAL hat genau 25 fps (50 Fields/s).

In den IFO-

für NTSC nur einfach "30" und für PAL "25" abgelegt.

Als gemeinsame Zeitbasis wird in DVD-

Dieser gibt nach 2:1 Frequenzteilung für beide Systeme NTSC und PAL

die für NTSC und PAL gleiche Video-

(Bei Oversampling-

Dabei kann die Quarzfrequenz entsprechend höher liegen oder vervielfacht werden)

Ausgehend von 27 MHz erhalten wir dann durch 300:1 Frequenzteilung

die playerinterne System Clock von 90 kHz.

Dies sind die "Ticks", nach denen sich jegliches DVD-

Nun kommt der Trick, wie man doch noch zu der "krummen" NTSC-

Bei beiden Systemen führt ein Vorteiler :3 zu einer Zwischenfrequenz von 30 kHz.

Der NTSC Divider (Denominator) 1001 kann aus 2 Primzahlteilern implementiert werden :143 :7

Der PAL Divider (Denominator) 1200 kann aus 6 Primzahlteilern implementiert werden :5 :5 :4 :3 :2 :2

90000:3003 = 30000:1001 = 29,97002997002997...

90000:3600 = 30000:1200 = 25,00000000000000...

Die sich aus der 90kHz Tickfrequenz ergebende PTS-

binären Darstellung eines gewünschten Timecodebereiches von 24h ein 33bit breites Register.

Damit sind dann 95443,717688888888888888888888889 Sekunden darstellbar. (1 Tag = 86400s)

Um diese kleine Mißlichkeit zu umgehen und wieder ein übliches 32-

wird bei Blu-

Räumliche Auflösungen (Spatial Resolutions)

Als räumliche Auflösungen sind die systemspezifischen

Standard-

und deren horizontale Halbauflösungen (NTSC/PAL Half D1) zugelassen.

Bietet ein DVD-

kann die jeweilige System-

Das wären für NTSC-

Bietet ein DVD-

kann die jeweilige System-

Das wären für NTSC-

Hat man einen besonders flexiblen DVD-

weitere Nicht-

Abtastauflösung (Sample Resolution)

Das menschliche Auge unterscheidet am besten reine Helligkeitsunterschiede,

gefolgt von Farbunterschieden im Mittelspektralbereich von Gelb bis Grün,

am wenigsten empfindlich reagiert es auf Farbunterschiede

an den Enden des Spektralbereichs (Rot, Violett).

Damit ergibt sich die Möglichkeit des Auftrennens von Helligkeits-

um den Farbinformationen geringere Bandbreiten

zugunsten einer verbesserten Helligkeitsinformation zuweisen zu können.

Die Grundzüge dieses Verfahrens waren bereits 1938

von dem französischen Ingenieur Georges Valensi patentiert worden.

Auch im für MPEG-

werden Helligkeits-

Abgetastet wird mit 8 bit.

Möglich wäre somit eine Farbtiefe von 24bit (3x8bit)

(je Komponente 256 Stufen von 0-

Jedoch um die (später nicht mehr notwendig gewordene)

Übertragung des negativen Sync-

sowie unverzerrte Übertragung eventuellen Überschwingens

beim Postprocessing zu ermöglichen,

wurde der gültige Signalbereich für Y auf 16-

(Schwarz = 16, Weiß = 235, Helligkeit in 220 Grauwertstufen),

Cb sowie Cr(Farbdifferenzsignale Blau-

(Farbdifferenzsignale jeweils in 225 Farbstufen von 16-

Neutralwert bei 128, Aussteuerung bis +-

Somit sind in MPEG-

sondern nur 220*225*225 = 11.137.500 "vorerst legale" Farben darstellbar.

Da die Luma-

eine Farbsättigung von 0 (Cb,Cr=127,127) haben müssen,

gelten in deren Umgebung weitere Chroma-

Super Black: Nur das YCbCr-

Limited Black: Nur das YCbCr-

Limited White: Nur das YCbCr-

Super White: Nur das YCbCr-

Damit Chroma in der Umgebung der Luma-

sind die Tiefschattenwerte knapp oberhalb von Schwarz

und die Spitzlichtwerte knapp unterhalb von Weiß ebenfalls farbbeschränkt.

Das Resultat sind etwa 10 Millionen verbleibende Farbtöne.

Bei 8-

somit immer eine Gefahr des Bandings, dem nur mit Dithering begegnet werden kann.

4:2:0 Chroma Subsampling (Unterabtastung des Chroma-

Grundzüge des Chroma Subsampling wurden um 1950 von Alda Bedford für RCA erforscht

um in das bestehende Schwarzweißsystem möglichst sparsam

noch etwas Farbinformation "hineinzumogeln", ohne die bestehenden Bandbreiten

und damit die TV-

Daraus wurde YIQ, analoge Farbübertragung in NTSC.

ITU-

4:2:2 beläßt die räumlich vertikale Farbauflösung unverändert,

reduziert jedoch die räumlich horizontale Farbauflösung innerhalb jeder Zeile auf die Hälfte.

Jeweils 2 horizontal benachbarte Pixel geben ihre bisher 2 unabhängigen Farbwertpaare (Chroma)

nun gemittelt als 1 Farbwertpaar an die Digitalisierung (A/D-

Bei der Wiedergabe (D/A-

pixelpaarweise gemittelten Chroma-

wieder auf die volle Anzahl der darzustellenden Pixel verteilt werden.

Und nicht etwa für zwei benachbarte Pixel dieselben Werte ausgeben,

wie dies etliche fehlerhaft implementierte Codecs tun !

Um die Farbinformation ein weiteres Mal halbieren zu können,

wurde 4:2:0 Chroma Subsampling implementiert.

DVD und Blu-

dieses 4:2:0 Subsampling-

Jeweils 4 benachbarte Pixel bilden einen 2x2 Pixelblock.

Diese 4 Pixel geben ihre bisher 4 unabhängigen Farbwertpaare (Chroma)

nun über einen Kernel gemittelt als 1 Farbwertpaar an die Digitalisierung (A/D-

Nun liegt in räumlich horizontaler sowie vertikaler Richtung

nur noch jeweils die halbe, insgesamt also nur noch ein Viertel

der bisherigen Farbauflösung vor.

Effektiv enthalten damit die beiden Farbdifferenzkanäle Cb,Cr

jeweils nur noch ein Viertel der ursprünglichen 4:4:4 Farbinformation,

die beim Abtasten des Videosignals vorlag.

Für progressive 4:2:0 Frames verzeiht dies das menschliche Auge weitgehend.

Nur dünne, kantenscharfe und besonders farbgesättigte Bildelemente leiden darunter.

Für interlaced Frames entsteht mit 4:2:0 ein irreparables Problem.

Die beiden Bildfelder entstammen verschiedenen Aufnahmezeiten !

Sie werden aber für die Übertragung zu einem Field-

Dann erfolgt die 4:2:0 Chroma-

Da nun für 4:2:0 die Farbinformationen zweier Zeilen gemittelt werden,

sind im resultierenden Field-

aus zwei zeitlich nicht korrelierten Feldern verschmiert.

Danach erfolgt die Encodierung als ganzes Frame (Zweiter Fehler).

Bewegungsbasierte Encoder (fast alles ab MPEG-

für zusammenhängende Bildelemente effektive Bewegungsvektoren zu finden,

da Bewegungen innerhalb eines Field-

verschiedenen Zeitabschnitten entstammen und somit weniger korrelieren.

Es folgt die Übertragung.

Danach erfolgt die Decodierung als ganzes Frame.

Nun erfolgt die Darstellung (Rendering) als zwei nacheinander darzustellende Felder.

(Dritter Fehler)

Es ist klar, daß sich nun bei schneller Horizontalbewegung

ein Temporal-

erstrecken wird.

Schnell bewegte und besonders farbgesättigte Bildelemente leiden erheblich darunter.

Ein ungeübtes menschliches Auge kann dies u.U. tolerieren.

ein geschultes Auge eher nicht.

Das ist ein mir unbegreiflicher Implementations-

Für NTSC wäre problemlos folgendes möglich gewesen:

Anstatt Field-

hätte man Fields mit 720x240x59.94p und 1 Line Vertical Offset vereinbaren können.

Für PAL wäre problemlos folgendes möglich gewesen:

Anstatt Field-

hätte man Fields mit 720x288x50p und 1 Line Vertical Offset vereinbaren können.

4:2:0 Interlaced Video wäre somit ohne Verluste

encodierbar übertragbar und decodierbar gewesen,

wenn die zuständigen Regulierungsbehörden und Firmen

4:2:0 Subsampling, Encoding und Übertragung von vornherein

als echt fieldbasiert vereinbart hätten.

Hier die Video-

Interlaced-

NTSC 480/29,97i

PAL 576/25i

Progressive-

NTSC Film 720(704)x480x23,976p (genauer 24000/1001 fps)

Echtes 24p Filmmaterial wird Frame by Frame "progressive" encodiert und mit tff/rff Flags versehen.

Beim Abspielen liest der Player diese Flags, führt intern den 3:2-

und gibt über CompositeVideo wieder NTSC 480/29.97i aus.

Die Wiedergabe ist dabei auf 1000/1001 (um ca. 0,1%) verlangsamt, nicht bemerkbar.

PAL Film 720(704)x576x25p

A: Motion compensated 24p Film-

Echtes 24p Filmmaterial wird in echtes 25p umgerechnet.

Dafür muß für alle Frames und alle Bildelemente eine Bewegungsanalyse durchgeführt

und Zwischenbilder neu berechnet werden. Sehr rechenaufwendig und teuer, aber gut.

B: PAL Speedup: Echtes 24p Filmmaterial wird unverändert Frame by Frame "progressive" encodiert.

Bei der Wiedergabe in 25p ist der Film auf 25/24 (um ca. 4,16666..% beschleunigt, (PAL Speedup).

Dies ist durchaus bemerkbar, unter anderem verkürzt sich die Spieldauer eines Films um 144 s pro Stunde

Die Audio-

dabei muß aber die Tonhöhe beibehalten werden.

C: PAL 2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:3 Pulldown:

11 Frames werden auf 22 Fields verteilt, das 12.Frame auf 3 Fields.

Das ruckelt leider aller 0,5s und ist für dynamische Handlung nicht allzu brauchbar.

PAL Film 25p wird dann mit rff und tff-

Beim Abspielen folgt der Player diesen Flags, führt intern den entsprechenden Pulldown durch

und gibt über CompositeVideo wieder PAL 576/25i aus.

Wenn der DVD-

DVD-

und der Benutzer über ein Progressive-

kann der Benutzer über das DVD-

falls eine "echte" NTSC Film 23,976p oder PAL Film-

auch ein echtes Progressive-

"Progressive" ist nur über HDMI-

Composite Video (CVBS,gelbe Cinch Buchse) kann und darf nur "Interlaced" können.

Hier nun die System-

(System_Bild-

Das von SMPTE und EBU vereinbarte erste Digitalformat D1

(Sony DVR-

sieht für beide Systeme NTSC, PAL gleiche Samplingraten vor.

13,5MHz für Luma sowie 2x 6,75MHz für Chroma in 4:2:2 Subsampling.

Die zu speichernden spatialen/temporalen Auflösungen ergeben dann ähnliche Pixelraten,

so daß man beide Systeme getrost als „speichertechnisch äquivalent“ bezwichnen könnte.

720x486x29,97i = 10.487.112,887112887112887112887113 pix/s in 4:2:2

720x480x29,97i = 10.357.642,357642357642357642357642 pix/s in 4:2:2

720x576x25i = 10.368.000 pix/s in 4:2:2

Für DVD:

NTSC Full D1 720x480x29,97i in 4:2:0

NTSC Broadcast D1 704x480x29,97i in 4:2:0

NTSC Film 720x480x23,976p in 4:2:0

(Playerinterner 3:2 Pulldown, Composite-

oder Ausgabe als 23,976p über Component und/oder HDMI

NTSC Half D1 352x480x29,97i

PAL Full D1 720x576x25i in 4:2:0

PAL Broadcast D1 704x576x25i in 4:2:0

PAL Film 720x576x25p in 4:2:0

(Playerinterner 2:2 Pulldown, Composite-

oder Augabe als 25p über Component und/oder HDMI)

PAL Half D1 352x576x25i

Historische Übersicht der wichtigsten Bildplattenformate

Gregg/Russell Patent Transparent Disc 1958

MCA kauft Gregg/Russell Patente 1968

Philips Reflective Disc 1969

DiscoVision

30cm-

(Entwicklungsbeginn 1971, Erster DiscoVision-

1.Film: „Jaws“ 1978

CAV-

Video: Analog Composite FM @7,1MHz

Analog Audio: 2x Analog FM @ 0,684 & 1,066 Mhz

Gemischt und moduliert in PWM

LaserVision

MCA, Philips 1982

Japan 1981, Europa 1983

30cm-

Video: Analog Composite FM @7,1MHz,

Audio: 2x Analog FM @ 0,684 & 1,066 Mhz

Zusätzlich Digital Audio: NTSC: 2.0 PCM (EFM, CIRC, 16bps @ 44.056 kHz)

PAL: 2.0 PCM (EFM, CIRC, 16bps @ 44.100 kHz)

CAV, Philips führt CLV ein

Haushalte mit LaserVision: 1998 USA 2%, 1999 Japan 10%, Europa: <0,1%

CD-

Sony, Philips, Panasonic, Samsung: no rainbow Book (1987) / IEC 61104

(Philips-

CD-

CD-

CD-

LD (LaserDisc)

30cm-

MCA, Philips, Pioneer

(Name zur Ablösung von LaserVision gemeinsam eingeführt ab 1990)

CAV-

CLV-

je Seite NTSC 1800-

CLV wurde wegen Übersprech-

Audio: NTSC: 2x analog + 2.0 PCM (EFM, CIRC, 16bps @ 44.056 kHz)

PAL: 2x analog oder 2.0 PCM (EFM, CIRC, 16bps @ 44.100 kHz)

1995: CH R analog kann geopfert werden für Dolby Digital in 2,88MHz FM form

(In Japan bis zu 6.1 Dolby Digital EX Surround)

1996: Beide digitalen uncompressed Audio Tracks können geopfert werden für DTS @ 1235kbps

Dafür kann Analog Audio wieder über beide Kanäle verfügen.

199x: Squeeze LD bringt 16:9 anamorph

Recordables: Sony CRVdisc (Component Recordable Video Disc), ODC Nimbus RLV (Recordable Laser Videodisc)

Letzter Film in USA: „Bring Out The Dead“ (2000)

Letzter LD-

VCD (VideoCD)

Sony, Philips, Panasonic, JVC: White Book (1993)

¼ D1 NTSC (SIF) 352x240x29,97p 4:3

¼ D1 NTSC (SIF) 352x240x23,976p 4:3

¼ D1 PAL (SIF) 352x288x25p 4:3

Gesamt -

Video: MPEG-

Audio: Stereo 2.0 oder Dual Mono MPEG-

VCDs folgen dem CD-

Der erste Track wird in CD-

und enthält Metadaten für die betreffende Disc.

Weitere Tracks sind in Mode 2 / Form 2 angelegt

und enthalten Audio und Video gemultiplext in einem MPEG Program Stream (MPEG-

CD-

Da die CD-

können etwa 800 MiB auf einer „80 Minuten-

1 Standard-

VCD 2.0 erweitert die VCD um eine Konfigurationsdatei,

mit der VCD 2.0-

Dies opfert ca. 1 Minute Spielzeit, also verbleiben 73 min für eine „74min 650MB“

und 79min für eine „80min 700MB“ CD-

SVCD (Super VideoCD)

Philips, Sony, Panasonic, JVC: White Book (Juli 1998) / IEC 62107 (Juli 2000)

2/3 D1 NTSC 480x480x29,97i/p 4:3

2/3 D1 NTSC 480x480x23,976p+3:2 Pulldown

2/3 D1 PAL 480x576x25i/p 4:3

Gesamt-

Video: MPEG-

Audio: Mono 1.0, Stereo 2.0, Dual Mono, 2x Stereo, 4x Mono,

Multichannel bis 5.1 MPEG-

Wie auch VCDs folgen SVCD dem CD-

Der erste Track wird in CD-

und enthält Metadaten für die betreffende Disc.

Weitere Tracks sind in Mode 2 / Form 2 angelegt

und enthalten Audio und Video gemultiplext in einem MPEG Program Stream (MPEG-

Damit können etwa 800 MiB auf einer „80 Minuten-

1 Standard-

Längere Filme müssen auf mehrere SVCDs verteilt werden.

DVD (Digital Versatile Disc, später Digital Video Disc)

Sony, Philips, Panasonic, Toshiba 1995

Das digitale Haupt-

geeignet ausgewählt wurde, ist MPEG2 MP@ML.

MPEG-

Film basiert auf der kompletten photographischen Speicherung

und Wiedergabe von vollwertigen Einzelbildern (Frames).

Ton kann auf verschiedene Weise dazu gespeichert werden.

Analog Video tut dasselbe, speichert aber statt auf Film auf Magnetband.

Digital Video versucht dasselbe, muß aber anerkennen,

daß die bitgenaue Wandlung und Speicherung so viel Speicherplatz benötigt,

daß es für den End-

Hier wird Datenreduktion erforderlich.

Eine unübersichtliche Vielzahl von Digital-

Einige ressourcenverschlingende für professionellen Einsatz,

viele "sparsamere", dafür aber minderwertige für den allgemeinen Einsatz.

Versuche, die Datenmenge pro Stunde Film zu verringern,

führten zu Abtast-

Farbraumreduktion, RGB-

damit wird Farb-

MPEG-

bedienen sich aber zusätzlich des DCT-

DCT transformiert Bild-

getrennt nach Y (Helligkeit in 220 Grauwertstufen von 16-

Cb (Farbdifferenzsignal Blau-

jeweils in 225 Farbstufen von 16-

innerhalb eines Blocks zu Koeffizienten und legt nur noch diese Koeffizienten ab.

MPEG-

übertragen zu müssen und versucht, noch weitere Einsparmöglichkeiten auszunutzen.

Hierbei werden folgende Annahmen gemacht:

Es muß zuerst der 1. Frame eines Films komplett übertragen werden.

Dieses Vollbild wird I-

Bildmathematische Annahme A:

Da alles, was wir filmen, eine Masse hat, werden Bewegungen stetig verlaufen!

Damit ist der Bewegungsverlauf realer Objekte gut vorherzusagen.

Ein guter Ansatz für weitere Datenreduktion!

MPEG-

falls ein Bewegungsvektor für einen solchen Macroblock gefunden werden kann,

(Motion Estimation, Motion Calculation) nur noch diesen Bewegungsvektor zu speichern.

Ein Bild, das aus Bewegungsvektoren zum vorherigen Bild berechnet wird,

wird P-

Bildmathematische Annahme B:

In einer Folge von Film-

werden sich die einzelnen Frames meist nur wenig unterscheiden.

Für einen folgenden Frame muß in manchen Fällen

nur noch die Differenz-

Für den folgenden Frame vielleicht ebenfalls.

Natürlich werden sich auf diese Weise Kalkulationsfehler addieren,

also muß irgendwann wieder einmal ein komplettes Bild (I-

Hat man dieses 2. I-

Diese Frames, die sich auf beide benachbarten Frames beziehen,

heißen B-

Alle Frames, die auf diese Weise mathematisch voneinander abhängig sind,

bilden eine GOP (Group Of Pictures).

Für eine hinreichend fehlerarme DVD-

sollte etwa aller 0,5 s eine neue GOP beginnen.

Auf diese Weise müssen für die überwiegende Mehrzahl der Frames nur Bewegungsvektoren

(P-

berechnet, encodiert, gespeichert, übertragen und wieder decodiert werden.

Dies erfordert zwar erheblich mehr Prozessorleistung beim Encodieren und Decodieren

sowie mathematisch ausgeklügelte Algorithmen, spart aber Speicherplatz und Datenrate.

Achtung: Falls Annahme A unberechtigt ist,

werden u.U. bei zu "geizigen" Bitraten die Makroblöcke sichtbar.

Dies trifft vor allem unkorrelierbare Bewegungsabläufe

wie Wasserwellen, Feuer, Explosionen, zittrige Kameraführung.

Ebenso gilt: Wenn die Annahme B unberechtigt ist,

d.h. der Encoder findet zu wenig oder gar keine Übereinstimmung

zwischen den benachbarten Bildern, greift er sozusagen ins Leere

und muß viel Bitrate für gleiche Bildqualität aufwenden.

Dies ist der Fall bei Bildrauschen, Filmkorn und harten Schnitten.

Im Falle eines harten Schnittes (Szenenwechsel) kann und sollte der Encoder

(ganz gleich ob manuell oder automatisch) ein zusätzliches I-

Gut restauriertes Filmmaterial, perfekt belichtete Szenen

für rauscharmen Kamera-

sind die besten Voraussetzungen für Spitzen-

Dann kann mit Video-

Dasselbe Video-

DVD-

Die Summe der Bitraten aller gleichzeitig wiederzugebenden Streams

(1 Video + 1 Audio + 1 Subtitle) darf maximal 9,8 Mbit/s betragen!

Ein Sicherheitsabstand zu dieser Grenze ist einzuhalten.

Für Multiangle-

Die logische Struktur der DVD-

Um Filmmaterial mit gleichen Streamparametern und Zugriffsprivilegien

zusammenfassen zu können, wird das VTS (Video Title Set) definiert.

VTS (Video Title Set)

Auf einer DVD-

Jedes VTS ist gedacht für Filme (Titel) mit gleichen Stream-

identischer Auflösung, Seitenverhältnissen, Audio-

1-

VMG (Video Manager Menü)

Existieren mehrere VTS (die verschiedene Eigenschaften haben können),

so wird ein VMG-

Title

Pro VTS sind 0 bis 99 "Titles" (auch "Movies", oder "Clips" genannt) möglich.

Das können z.B. sein: Vorfilm, Hauptfilm, Werbung, Making Of,

Credits, Diashow mit Bildern zum Film, Audio-

Auch Slideshows oder AudioTitles können einen "Title"

im Sinne der DVD-

Jeder "Title" kann vom Betrachter auswählbar 0 bis 9

(praktikabel sind 4) Video-

0 bis 8 Audio-

und 0 bis 32 (praktikabel sind 8) Untertitelspuren enthalten.

Der Betrachter kann, falls an der aktuellen Zeitmarke

mehrere Kamerawinkel verfügbar sind,

einen von diesen per Fernbedienung (ANGLE) auswählen.

Der Betrachter kann, falls an der aktuellen Zeitmarke

mehrere Audiospuren verfügbar sind,

eine von diesen per Fernbedienung (AUDIO) auswählen.

Der Betrachter kann, falls an der aktuellen Zeitmarke

mehrere Untertitelspuren verfügbar sind,

eine von diesen per Fernbedienung (SUBTITLE) auswählen.

Die hier angegebenen Spuranzahlen sind theoretische Maximal-

die in der Praxis bei bestimmten Bedingungen (z.B. gleichzeitig mehrere Aspect Ratios)

nicht erstrebt werden sollten.

Chapter (PTT, Part of Title, Kapitel)

Jeder "Title" kann zeitlich in 1 bis 99 Kapitel unterteilt werden,

um dem Betrachter den Sprung zu einer erwünschten Stelle in der Zeitachse

zu ermöglichen.

Diese Sprungpunkte können vom Author "unsichtbar"

(d.h. einfach mit der Vorsprung-

oder sichtbar (vom Menü aus direkt über eine Schaltfläche anspringbar) angelegt werden.

Die recht flexible Struktur der DVD-

erlaubt in guten Authoring-

Diese verhalten sich logisch ebenso wie ein "Title".

Slideshow (Diashow)

Für ein "Making Of" zum Hauptfilm empfiehlt sich eine Slideshow mit Musik-

Für eine reine Riesen-

0 bis 99 Diashows mit je bis zu 99 Bildern angelegt werden (99 x 99= 9801 Bilder).

Jedes Bild kann betextet werden.

Jedes Bild wird als MPEG-

Das Timing ist in Sekundenschritten wählbar.

0 bis 2 Audiospuren können dazu laufen.

Pro DVD-

Sollen frei wählbare Übergänge und bewegter Text

sowie mehrere Songs pro Slideshow verwendet werden,

empfiehlt sich das Berechnen (Rendern) als echtes MPEG-

Auch das führen wir gern aus!

Audio-

Eine wunderbare und viel zu selten genutzte Möglichkeit,

reine Tonspuren in höchster Qualität und den verschiedensten Formaten

bis 6-

Es können pro VTS bis zu 99 Audio-

Hierbei gilt: 1 Title = 1 Album.

1 Song = 1 Kapitel (Cell).

Jeder Audio-

kann bis Kanalkonfiguration 7.1 (typisch 5.1) belegt sein

und kann im Einzelnen eins der folgenden Formate besitzen:

LPCM (.wav,.aiff.,raw) fs=48kHz,Q=16bit;

max Größe wav: 2GB(bin) Kanäle typisch 2.0;

MPEG-

DolbyDigital (.ac3) fs=48kHz Kanäle typisch 1.0,2.0, typisch bis 5.1;

DTS (.dts) fs=48kHz Kanalzahl typisch bis 5.1.

Pro Song ist vom Author ein frei wählbarer Hintergrundbildschirm anlegbar,

der z.B das Albumcover und den Namen des gerade laufenden Song-

Sollten Songs nicht im benötigten Format vorliegen, trancodieren wir gern!

Multi-

Für spezielle Zwecke (Quiz, Präsentationen, interaktive Lehr-

Dieser kann 1-

Jedes Movie-

Register-

Bis zu 30 Menü-

Eine recht komplexe Angelegenheit.

Begrenzungen

All diese Möglichkeiten sind nur begrenzt durch:

a) die Dateigröße der DVD-

8,5GB=7,65GiB bei DVD-

b)bestimmte Restriktionen, die sich aus den 1995 bei TOSHIBA

in Japanisch niedergelegten, kostenpflichtig (5000$)

und nur vertraulich einsehbaren DVD-

c) die Komplexität, die man sich, dem Author

und letztendlich dem Betrachter zumuten will.

Meine Erfahrungen seit 2004 besagen:

Weniger ist oft mehr!

Viele grellbunte geschachtelte Menüs mit unklarer Hierarchie

und "User Prohibits" haben auch mich schon oft geärgert.

Ein einziges, maximal 2 bis 3 wohltuend designte Motion-

mit zirkularer Navigation sind besser bedienbar.

(jede Pfeiltaste führt irgendwann einmal zu jeder Schaltfläche und dann von vorn).

Am Sinnvollsten:

Nach 20-

Nach Film-

Auch für ältere Menschen, die auch mit Sehschwäche und ohne Computerkenntnisse

eine DVD genießen wollen, ohne sich erst umständlich im Halbdunkel

mit der viel zu klein bedruckten Fernbedienung befassen zu müssen...